Uma professora dizia ter sempre um Borges pronto para lhe emprestar uma metáfora. Então vou começar o meu percurso por Irineu Funes, o homem que não se esquecia de nada. Funes é personagem do segundo conto da segunda parte do livro Ficções 1. Tinha hipermnésia, e, como diz o narrador, a menos importante das suas lembranças era mais minuciosa e mais viva do que toda a nossa percepção de um tormento físico, por exemplo. Por isso, tinha problemas para dormir (dormir é distrair-se do mundo, dizia). A insônia me aproxima de Funes, e penso nele sempre que me deito no fim do dia e o corpo não se entrega.

Mas a insônia, que para Funes era uma condição inescapável, para mim é, felizmente, um evento circunstancial, e depois de muito sono desperdiçado consegui diagnosticar um padrão bem característico daquilo que chamamos “a contemporaneidade”. Entre as possíveis causas alimentares (comer um hambúrguer duplo à meia-noite, por exemplo) e uma ansiedade generalizada, existe também um desejo besta de ficar conectado até o último minuto, primeiro no laptop, depois no celular, plugado do lado da cama. Quando apago as luzes, é claro que fica difícil aterrissar a nave ciberespacial: fecho os olhos e sou bombardeado por uma profusão de abas, palavras e imagens, uma constelação frenética de estímulos que se combinam de formas virtualmente infinitas.

Mas esse óbvio ulula!, você vai dizer.

Depois de alguns anos convivendo com a hipermnésia, Irineu Funes, talvez angustiado pela vertigem da memória, começou a elaborar estratégias para classificá-las (o que logo se mostrou impossível, porque qualquer elaboração gerava novas e novas memórias, infinitamente). Inspirado pelo bordão da antiga professora e por mais uma noite de insônia, me proponho agora um exercício “funístico”.

Eis o método: gravar todo o histórico de navegação utilizado para escrever este ensaio. Abro o navegador, limpo o histórico preexistente e me pergunto quantas memórias se perdem nesse gesto. A primeira tarefa é perguntar ao oráculo, digo, ao Google se existe uma imagem que represente a miríade de conexões que compõem a internet hoje. Depois de 36 minutos longe do editor de texto, o navegador registra 38 páginas acessadas. A imagem que responde à pergunta é de autoria de Barrett Lyon, um artista digital norte-americano, e traz uma representação visual feita a partir de um único computador, utilizando uma única conexão, que mostra as ligações entre todas as redes roteáveis disponíveis durante 24 horas (em 2010, é bom lembrar). Encerro a consulta quando percebo que a maior parte das imagens retornadas segue o mesmo padrão: um desenho que trai a memória e me faz lembrar não uma imagem galáctica, como eu esperava, mas um globo de sementes de dente-de-leão, planta que, na infância, eu costumava soprar para espalhar ao vento os seus capsilos (entre outras coisas, a busca incluiu a pesquisa pelo termo botânico adequado). Esta é a imagem:

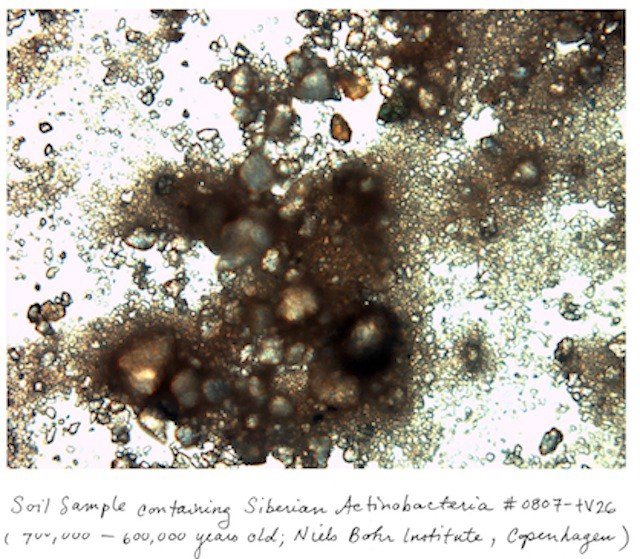

O fato de ela me lembrar um dente-de-leão e não uma galáxia desperta outras curiosidades, que fazem com que mais uma vez eu deixe o Word de lado e me embrenhe na rede como um inseto que cai em uma teia de aranha. Quando volto a escrever, já perdi a conta do tempo, e o histórico do navegador soma 125 páginas, que passam pela definição científica e usos fitoterápicos da Taraxacum officinale, ou dente-de-leão, conhecida como avô-careca, amor-de-homem, amargosa, alface-de-cão, salada-de-toupeira e, em alguns lugares do Nordeste do Brasil, esperança (“abre as janelas e deixa a esperança entrar na tua casa trazida pelo vento da tarde”, diz um canto popular). A pesquisa também passa por um fungo, localizado nos Estados Unidos, que tem quase quatro quilômetros de extensão e possivelmente oito mil anos de idade; pela tradução (inexistente em português) da palavra ruderal, que descreve as primeiras plantas a colonizarem uma terra devastada; e pela imagem de uma amostra de solo siberiano fotografada pela artista Rachel Sussman no Niels Bohr Institute, em Copenhague. Nessa imagem, que lembra mais o mapa da Europa do que o de conexões da web, vemos uma colônia viva de actinobactérias com idade calculada entre 400 e 600 mil anos — o ser vivo mais velho do planeta.

Por ora, vou deixar as duas imagens guardadas na memória RAM.

Borges era um aficionado pela ideia de infinito, ou melhor, pela possibilidade de representar o infinito na literatura. Na primeira parte das Ficções está o conto O jardim dos caminhos que se bifurcam, que muitos leitores (minha professora talvez esteja entre eles) hoje consideram uma metáfora (ou até uma premonição) da web, publicada meio século antes da invenção oficial da WWW por Tim Berners-Lee. O título do conto já é bastante sugestivo, mas vale a pena citar o trecho em que o protagonista fala do tal jardim, que na verdade é um livro:

Em todas as ficções, cada vez que um homem se defronta com diversas alternativas, opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável Ts’sui Pen, opta — simultaneamente — por todas. Cria, assim, diversos futuros, diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam. Daí as contradições do romance (…). Na obra de Ts’sui Pen, todos os desfechos ocorrem; cada um é o ponto de partida de outras bifurcações.

— Jorge Luis Borges, O jardim dos caminhos que se bifurcam

Imagine o desespero de Funes diante desse livro — ou das possibilidades que se abrem em um hyperlink qualquer.

A insônia que me atormenta é estimulada, entre outras coisas, pela virtual infinitude de caminhos que se bifurcam, trifurcam, quadrifurcam na web, e está ligada a uma lógica de pensamento cuja naturalização ocorre paralelamente ao desenvolvimento e à popularização da internet, e que tem no hyperlink a célula primordial.

O hyperlink, essa antiguidade.

Não é que se trate de um fenômeno verdadeiramente novo, como descubro em mais uma escapada ao ciberespaço. O hipertexto não nasceu com Borges nem com a internet: historiadores defendem que as primeiras manifestações desse texto referencial, bifurcante e não-linear, datam do século XVI, sob a forma de anotações feitas nas margens dos manuscritos. Essas notas eram depois transferidas para cadernos próprios, referenciados nos originais, para permitir que outros leitores também os consultassem. Chamavam-nas marginalia. A primeira associação reconhecidamente tecnológica da ideia de hipertexto é quase contemporânea ao conto de Borges, e aparece em 1945, no ensaio “As We May Think”, de Vannevar Bush, publicado na revista The Atlantic Monthly. No texto, Bush critica os sistemas de armazenamento de informação existentes na época, quase todos baseados em catálogos organizados linear e hierarquicamente; ele imagina um dispositivo, o Memex, que permitiria o arquivamento, o referenciamento e a pesquisa de dados de forma não-linear. Na visão de Bush, engenheiro, inventor e político, seu modelo oferecia uma lógica de armazenamento e acesso à informação mais próxima à dinâmica do pensamento humano, construído a partir da associação de ideias. Apesar de nunca ter sido construído, o Memex inspirou, nos anos 1960, o desenvolvimento dos sistemas lógicos que serviriam de modelo para a criação da WWW duas décadas depois. Como um bom visionário, Vannevar Bush vislumbrava um caminho para a sabedoria humana, e esse caminho passava pela “terceirização” da memória:

[O ser humano] construiu uma civilização tão complexa que precisa mecanizar os registros para não ficar atolado no caminho devido a uma sobrecarga em sua limitada memória. Suas realizações serão mais agradáveis se ele puder readquirir o privilégio de esquecer tudo aquilo que não seja imediatamente necessário, mas com alguma garantia de que poderá encontrar de novo aquilo que seja importante.

— Vannevar Bush, As We May Think

Saldo até agora: 172 páginas visitadas.

Este ensaio nasceu em uma mesa de bar: entre amigos, bebíamos e reclamávamos da insônia, da superficialidade dos Tinder-dates, da procrastinação, do Facebook. De repente, em um daqueles silêncios que antecedem as grandes ideias, um dos amigos, psiquiatra, colocou na roda o conceito de “pensamento arborizado”, um tipo de alteração psíquica que se encaixou na conversa como uma metáfora borgeana. Na arborização, comum em quadros de mania, explicou o amigo, o indivíduo introduz ideias secundárias a partir de um tema inicial; estas despertam ideias terciárias, que levam a ideias quaternárias e, como no jardim de Borges, o cérebro viajante percorre caminhos inesperados, perdendo-se a anos-luz de distância do assunto original.

É isso!, concluímos, e não tocamos mais no assunto.

Guardei por vários meses a ideia de escrever algo que esmiuçasse esse paralelo entre a lógica do hyperlink e o pensamento arborizado, sempre voltando àquela conversa na mesa do bar. Em todas as vezes que tentei escrevê-lo, os caminhos bifurcantes da pesquisa me levavam a outras galáxias; o histórico de navegação crescia exponencialmente sem que eu conseguisse de fato encontrar um lastro para aquele raciocínio. Um dos nomes que lembro terem surgido na conversa foi o do alemão Karl Jaspers, um psiquiatra de base existencialista e fenomenológica que publicou em 1913 uma obra considerada até hoje um clássico da literatura especializada.

Uma das principais conclusões da sua Psicopatologia Geral 2é a de que os sintomas psíquicos devem ser diagnosticados por sua forma, e não pelo seu conteúdo; para ele, não importam, por exemplo, quão esdrúxulas sejam as combinações de estímulos que me impedem de dormir, mas os padrões pelos quais elas se organizam. Não importam os destinos para os quais os caminhos do jardim de Ts’sui Pen nos levarão, mas o fato de eles serem infinitos e concomitantes.

Nesse intervalo, revi dois filmes que me propuseram um novo desfecho. Quase no final de Uma Vida Iluminada, a adaptação que Liev Schreiber fez do romance Tudo se Ilumina 3, de Jonathan Safran Foer, o protagonista (que também se chama Jonathan Safran Foer) chega a Trachimbrod, na Ucrânia, em busca do lugar retratado em uma foto do avô. A foto é o elemento disparador da jornada. A mulher que o recebe na casa rodeada por um estonteante campo de girassóis é a guardiã da memória dos antigos moradores de Trachimbrod, objetos enterrados para sobreviverem ao massacre de judeus na Segunda Guerra. Ela lhe entrega uma caixa e um pote de vidro, que contém um anel de casamento. Na caixa está escrito “In case” (No caso). Esse é o diálogo que se segue:

– Ela quer saber por que Augustine enterraria seu anel de casamento…

— Liev Schreiber, Tudo se ilumina (tradução minha)

– Para que houvesse provas de que ela existiu?

– Eu acho que não.

– No caso…

– No caso de alguém vir buscá-lo um dia?

– Então esse alguém teria algo para encontrar.

– Não, o anel não existe para você. Você existe para o anel. Você veio até aqui porque ele existe.

O outro filme é Boyhood, que o diretor Richard Linklater levou doze anos para concluir. Na última cena do filme, Mason, o protagonista cujos dramas da infância e adolescência acompanhamos durante quase duas horas e meia, conversa com Nicole, sua nova colega de universidade, depois de terem ingerido cogumelos alucinógenos. A frase final do filme sugere que, em vez de aproveitar o momento, como diz o clichê, é o momento quem tira proveito de nós. Ele nos precede, portanto, e se vivemos o momento é para justificar a sua existência.

É como a metáfora de Ítaca, no poema de Konstantinos Kaváfis: ela existe para que a jornada aconteça.

Quanto à insônia, não acho que mereça a mesma metáfora. Preferiria que ela não existisse, e por isso inventei uma professora que cita Borges. Sou Irineu Funes diante do Jardim dos caminhos que se bifurcam, na tentativa desesperadora de mapear todas as rotas possíveis. Ainda que eu consiga guardar um histórico de hyperlinks no meu navegador, é impossível mapear todas as sinapses que produziram esse texto. Mesmo que terceirizemos a nossa memória, como propunha Vannevar Bush (e hoje já fazemos isso em larga escala), mesmo que a humanidade sobreviva tanto quanto as actinobactérias siberianas, nenhum aparelho dará conta dos infinitos caminhos do pensamento, porque, como na tentativa angustiante de Funes, cada mapa criado gera novas e novas bifurcações. E talvez seja esse o drama, por fim: nós, aprendizes de Irineu Funes, equipados com precárias próteses tecnológicas, resistimos desesperados diante de um infinito cada vez mais inapreensível, um universo (ou um multiverso) que se expande um pouco mais a cada tentativa que fazemos de decifrá-lo.

Meu amigo Borges, teria dito a professora caso ela realmente existisse, vislumbrou também um livro infinito, O livro de areia 4 — porque nem o livro nem a areia têm princípio nem fim. Nenhuma página era a primeira nem a última; era como se elas simplesmente brotassem do livro. Borges, autor, narrador e protagonista, compra-o, apenas para se arrepender logo em seguida: torna-se prisioneiro do livro de areia. “À noite, nos escassos intervalos que me concedia a insônia, sonhava com o livro”. Decide escondê-lo na Biblioteca Nacional, porque “o melhor lugar para esconder uma folha é uma floresta”. Depois disso, sente-se aliviado, mas evita de todas as formas passar pela Rua México, onde a biblioteca permaneceu até 1993.

Este ensaio não nasceu em uma mesa de bar: ele existe desde que assoprei um dente-de-leão pela primeira vez. Como no verso sertanejo, ele se materializa quando, depois de 288 hyperlinks visitados, eu abro a janela (do quarto, não do navegador) e deixo entrar com o vento um minúsculo capsilo, um ruderal que vem povoar uma terra devastada. Agora, em uma noite de sexta-feira, resta optar entre a insônia e a cerveja.

- BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.[↩]

- JASPERS, Karl. Psicopatologia geral: Psicologia compreensiva, explicativa e fenomenologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.[↩]

- FOER, Jonathan Safran. Tudo Se Ilumina. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.[↩]

- BORGES, Jorge Luis. O livro de areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.[↩]