Ensaio crítico que acompanha o trabalho Postais para Charles Lynch, do Coletivo Garapa, realizado entre 2014 e 2015 com recursos da Bolsa ZUM / IMS de Fotografia, do Instituto Moreira Salles.

“A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores.”

Caetano Veloso — O cu do mundo (1991)

Depoimento 1

Eu chamo isso de violência. Pá pum. Mas, assim, não aquela que mostram na TV, tiro, metralhadora. Quer dizer, faz parte, só que vem antes. Bem antes. (…) Antes da polícia, do repórter, da porrada toda. A TV ajuda, mas essa vem de dentro. (…) Ah, de dentro, do coração, do fígado, vai saber, na cabeça é que não tá. Quer dizer, na verdade acho que tá bem embaixo da pele. Fica ali, quietinha, finge que tá dormindo. O senhor já sentiu isso, não vai dizer que não. (…) É uma força, só, um sentimento. Tá dentro do ser humano. Todo mundo mesmo. E também não tem a ver com ódio, não. Quer dizer, ódio é outro sentimento, né? Amor também. Alegria, fome, medo. Sentimento. Não é que seja de todo ruim. Só é outra coisa. (…) Não, não tem a ver com bicho, não. Quer dizer, tem e não tem. É que bicho não pensa. Bicho deu vontade vai lá e ataca. Deu medo vai lá e foge. E na gente ela tá ali, quieta, do lado da consciência. Nuns mais, noutros menos. A gente até sabe, mas faz que não. Aquele dia eu fui lá e arrebentei, nem pensei. Que nem bicho. Disseram que era caso de estupro. (…) Sei lá se era mesmo, mas estupro é foda, né? (…) O senhor não tá com medo? Eu não sou violento. Tem gente que é. Uns mais, outros menos. Mas ela é matreira. Uma hora formiga, o sangue borbulha e pá. (…) Você vê, depois que passa o cara não quer mais nem lembrar. Não é fingir que não aconteceu, não. Mas parece que apaga. (…) Foi. Foi ela que fez eu entrar nessa história. (…) Essa história aí, que o senhor quer saber. Foi ela. A violência. (…) Parece que apaga. (…) Mentira, apaga nada. Tô lembrando de tudo.

Um punhado de perguntas

A repetição insistente da palavra “barbárie”, como no jogo fonético barbariebarbariebarbariebarbar…, pode acabar por esvaziar o seu sentido? Expandindo o alcance da pergunta: em que medida a superexposição às imagens da violência nos afeta em relação aos eventos registrados? Esse afetar acontece no sentido da ação ou da imobilidade, da memória ou do apagamento? Até que ponto o espectador é ou não cúmplice e também perpetrador da violência que consome em noticiários e redes sociais? Qual é o instinto pornográfico que nos impele a esse consumo? Se a torrente de imagens da violência é inelutável, como então lidar com ela de forma crítica, combatendo a anestesia? Como questioná-la? Por fim, como conjugar, no trabalho artístico que se debruça sobre o tema, uma dimensão documental (o trágico) a uma camada estética (o belo)?

Uma etimologia da barbárie

De forma corriqueira, costuma-se ler o termo “barbárie” como um quase-sinônimo do caos: o lado avesso da civilização. Não surpreende, então, que a palavra seja encontrada já na República de Platão, obra filosófica que institui as bases da civilização ocidental. Na República, Platão faz Sócrates dizer que os gregos (ou helenos, o conjunto dos povos que descendem de um mesmo ancestral mítico, Hélen) fazem parte da mesma família, ao passo que os bárbaros (os povos não-helênicos) pertencem a famílias “diferentes e estranhas”. Assim, quando gregos lutam contra bárbaros, Platão diz que guerreiam, por serem inimigos naturais; quando os povos gregos lutam entre si, que a Grécia está doente: “denominaremos discórdia essa inimizade.” 2

O bárbaro nasce, portanto, de um estigma: é o outro, que não se expressa como nós, não compreende os valores civilizados; é também aquele que vive às custas do desejo e do seu caos interior 3, um ser arredio que despreza os valores da sociedade: o selvagem, aos olhos da civilização.

Desde a Grécia e Roma antigas, a humanidade civilizada teve a necessidade, para se reconhecer como tal, de negar o seu lado bárbaro (como sugere a ideia de uma Grécia doente que sofre com a discórdia entre irmãos) e elevar o homem além da própria barbárie. Mas o que escapa nas entrelinhas dos escritos gregos é que a barbárie representa não o avesso da civilização, como o discurso tenta supor, e sim o outro lado do espelho. O bárbaro, estigmatizado no papel de escravo ou de estrangeiro, não passa de uma projeção deformada da violência inata da civilização sobre o mundo primitivo do qual ela se afasta. 4

Foucault na era do YouTube

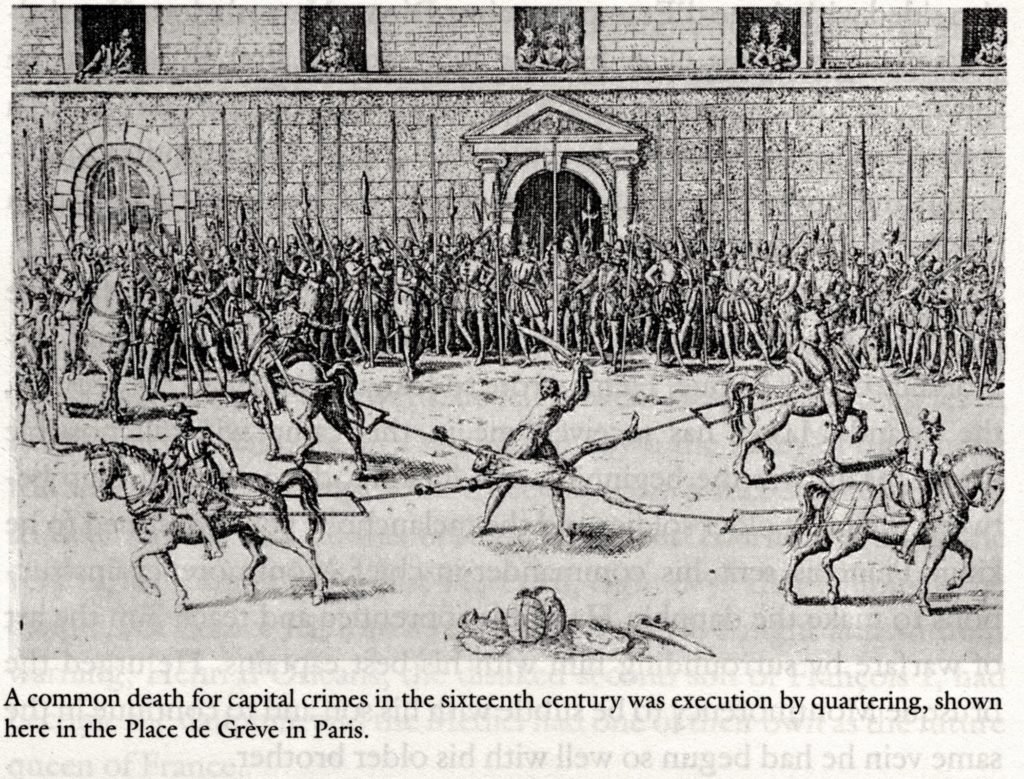

Em 1975, Michel Foucault publicou, na França, a primeira edição de Vigiar e punir, uma análise dos mecanismos que orientaram as transformações sofridas pelos sistemas penais (em especial o francês) na era moderna. São mudanças estruturais que atravessam a História e chegam até a sociedade contemporânea — entre elas, a substituição gradual da punição como espetáculo público (a tortura e o suplício) pelo disciplinamento do corpo nas prisões. O corpo supliciado é escamoteado, diz Foucault: penetramos na época da sobriedade punitiva. 5

O livro começa com a citação de um fragmento que narra o suplício e a execução pública, na França pré-Revolução, de Robert-François Damiens, sentenciado pelo Parlamento de Paris depois de golpear com uma faca o rei Luís XV:

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. 6

— Michel Foucault

Em 2007, 250 anos depois da execução de Damiens, um homem é acusado de roubar um celular na periferia de Belém, estado do Pará. A descrição abaixo foi feita por Danielle Rodrigues, socióloga do Rio de Janeiro, a partir de um vídeo encontrado no YouTube:

A população se aglomera em torno dele, um negro aparentando ter por volta de 30 anos, retira suas roupas e o deixa apenas com os trajes íntimos. Tudo se processa em uma larga rua asfaltada, onde aproximadamente 30 moradores tentam capturá-lo. O homem corre de um lado para o outro, mas, em todas as direções, encontra pessoas dispostas a imobilizá-lo. Os perseguidores, ao não conseguirem prendê-lo devido à sua rapidez, começam a usar diversos objetos para agredi-lo à distância. Atiram pedras e pedaços de madeira na tentativa de acertá-lo. Alguns lançamentos atingem o alvo e o ferem. Graças às feridas, o sangue começa a car visível. O homem continua correndo de um lado para o outro, tentando escapar, porém cada vez mais pessoas se aglomeram em torno dele tentando encurralá-lo. Já cansado de correr, ele se encolhe em frente ao portão de uma casa cobrindo o rosto, de maneira indefesa. Nesse momento, um homem se aproxima e lhe dá uma paulada forte na cabeça. A multidão grita em comemoração. 7

— Danielle Rodrigues

Há diferenças fundamentais entre os dois relatos, é claro — por exemplo, o fato de Damiens ter sido executado pela Coroa francesa por esfaquear o rei, enquanto o homem de Belém foi sentenciado e linchado pelos próprios moradores (seus pares) por conta de um delito menor. Mas, apesar da distância no tempo e no espaço e das diferentes metodologias utilizadas, uma característica que aproxima os dois eventos é a função que a punição pública adquire enquanto espetáculo.

As mudanças analisadas por Foucault eram vistas, nos anos pré-Revolu̧ção, como traços evolutivos da civilização ocidental — a barbárie interior passaria a ser ocultada em proveito de uma racionalização dos códigos penais. Um exemplo desse pensamento é o verbete dedicado ao suplício na famosa Enciclopédia editada por Denis Diderot e Jean d’Alembert:

SUPLÍCIO, s. m. (Governo) punição corporal, mais ou menos dolorosa, mais ou menos atroz. Um dicionário dos diversos suplícios, praticados entre todos os povos do mundo, faria tremer a natureza; é um fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e a crueldade. 8

— Denis Diderot; Jean D’Alembert

No mundo iluminista, a tortura passa a ser um mal, um sintoma da barbárie.

O vídeo do Pará atingiu, depois de oito anos na rede, quase um milhão e meio de visualizações e mais de dois mil comentários. É um caso raro de sobrevida na internet, já que muitos dos vídeos que apresentam violência explícita acabam sendo apagados em pouco tempo. Nas suas diretrizes da comunidade, o YouTube afirma não aceitar postagens de conteúdo violento, cuja intenção principal seja a de chocar, impressionar ou desrespeitar, e permite que o público denuncie conteúdos que considere impróprios. Mas ainda que, individualmente, a maioria dos vídeos não resista por muito tempo, o fluxo de imagens da violência é contínuo, permanentemente atualizado — basta uma pesquisa no site por termos próximos (linchamento, linchado, espancado) para que a tela seja inundada por imagens da barbárie. Na maioria delas, repete-se um roteiro bastante uniforme: uma sequência de acusações, xingamentos, chutes, pauladas e golpes em que se utilizam ferramentas tão diversas quanto prosaicas, como capacetes e bicicletas, que ilustram de forma eloquente o ritual do excesso descrito por Foucault: “a morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, sub- dividindo-a em ‘mil mortes’ e obtendo, antes de cessar a existência, the most exquisite agonies [as agonias mais requintadas].” 9

Ainda que o espetáculo do suplício tenha perdido espaço dentro do leque

de punições do nosso tempo, não é preciso pesquisar tanto para concluir que, durante todo o século 20 e nestas primeiras décadas do 21, a prática da tortura física se manteve presente não apenas como instrumento de “bárbaros” (jihadistas, extremistas hutus, quadrilhas do tráfico), como tem sido também amplamente utilizada pelas forças oficiais da civilização (vide Abu Ghraib, Guantánamo e as ditaduras militares latino-americanas). Também não surpreende que o suplício do corpo se espalhe como prática corriqueira em cidades de países pobres e em desenvolvimento, especialmente nas regiões onde não há a presença efetiva de um Estado benfeitor. Os linchamentos e justiçamentos públicos, e também a tortura perpetrada pelo Estado, representam formas arcaicas de controle social, realizado a partir da imposição violenta de valores vistos como civilizados, em oposição à barbárie dos delitos dos quais se acusam os torturados — seja o roubo de um celular ou uma conspiração política.

Simone Weil, no ensaio A Ilíada ou o poema da força, escrito em 1940 , disse que a força é aquilo que transforma quem quer que lhe seja submetido em uma coisa, e é sob essa lógica que as diversas modalidades de tortura operam. 10

Linchamentos no Brasil

Uma dificuldade básica encontrada por qualquer pessoa que tente pesquisar os linchamentos no Brasil é a ausência de dados oficiais — o linchamento não é um crime tipificado, ou seja, não existe enquanto categoria no Código Penal, como é o caso do homicídio e do latrocínio, por exemplo. Essa ausência costuma ser explicada por dois motivos: por ser uma ação coletiva, é difícil apontar, por exemplo, quem foi o autor do golpe fatal, quando ele acontece (o que caracterizaria homicídio); por ser espontâneo, é geralmente impossível determinar o nível de envolvimento de cada participante (o que diferenciaria agressores de cúmplices). Sem estatísticas oficiais, a categorização fica a cargo da imprensa ou, no nosso caso, dos responsáveis pelos vídeos publicados no YouTube (autores e uploaders). Um esforço consistente de compilação de dados da violência no Brasil, linchamentos inclusive, foi realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), que tabulou registros publicados pela imprensa em um período de 30 anos, de 1980 a 2010.

Ariadne Natal, pesquisadora do NEV, utilizou o banco de dados sobre linchamentos em sua dissertação de mestrado, restringindo a pesquisa à Região Metropolitana de São Paulo. Apesar de existirem relatos de linchamentos desde o século 16 (mesmo que o termo não existisse), Ariadne percebe uma clara ligação entre a intensa e precária urbanização decorrente do crescimento econômico na segunda metade do século 20, a violência policial advinda da ditadura militar, a desconfiança das populações marginalizadas em relação ao Estado e a ampla divulgação, em especial pela mídia popular, de uma moral binária que opõe “homens de bem” a “bandidos” e serve para justificar socialmente o suplício público.

[Os linchamentos] estão ligados a uma deslegitimação pública dos direitos civis que é acionada depois da passagem para o regime democrático e toma forma se enraizando em uma cultura na qual o corpo do indivíduo pode sofrer interferências externas, e na qual a dor, o sofrimento e o abuso são vistos como instrumentos de desenvolvimento moral e ordem. 11

— Ariadne Natal

Hoje, essa mentalidade encontra eco em uma série de veículos de imprensa popular, que se dedicam à cobertura de casos policiais e propagam a ideia já recorrente de que “bandido bom é bandido morto” (também bastante presente nos comentários adicionados aos vídeos no YouTube). Essa moral dualista, que rechaça os direitos humanos em prol do que se chama popularmente de “humanos direitos”, coloca o acusado na posição de bárbaro, um ser tomado pelo mal, pela perversidade; é como se, em uma escala moral de humanidade, o bandido estivesse no nível mais inferior — desumanizado, portanto. Uma vez localizado, o mal precisa ser extinto — seja pelos meios oficiais, seja com as próprias mãos — ou se espalhará pela sociedade feito um tumor. Diz Lúcio Kowarick:

O medo e a desconfiança são elementos que estruturam o cotidiano e o modo de vida das pessoas, que levam em conta a sua situação de vulnerabilidade e acionam mecanismos de autodefesa e retraimento que implicam na evitação do outro. (…) O olhar sobre os outros como seres ameaçadores abre espaço para uma mentalidade exterminatória. Não se trata, portanto do outro excluído e confinado, trata-se daquele que é visto como risco e por isso demonizado, a encarnação do mal pode e precisa ser eliminada. 12

— Lucio Kowarick

Ariadne Natal conclui que os linchamentos não podem ser interpretados como ações irracionais, já que os dados pesquisados mostram que as vítimas dos linchamentos têm, em geral, o mesmo perfil apontado pelas estatísticas de violência policial e homicídios: “os linchamentos dialogam com seu tempo, eles fazem parte de uma realidade e acionam um repertório que aponta quem são os extermináveis. Este repertório não é exclusivo dos linchadores, ele é compartilhado por boa parte das pessoas que apoiam estas ações.” 13

2014 e a “onda”

Em 31 de janeiro de 2014, um adolescente foi agredido a pauladas e acorrentado nu a um poste no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, acusado de furto. Na época, uma reportagem da Folha de S. Paulo comentou:

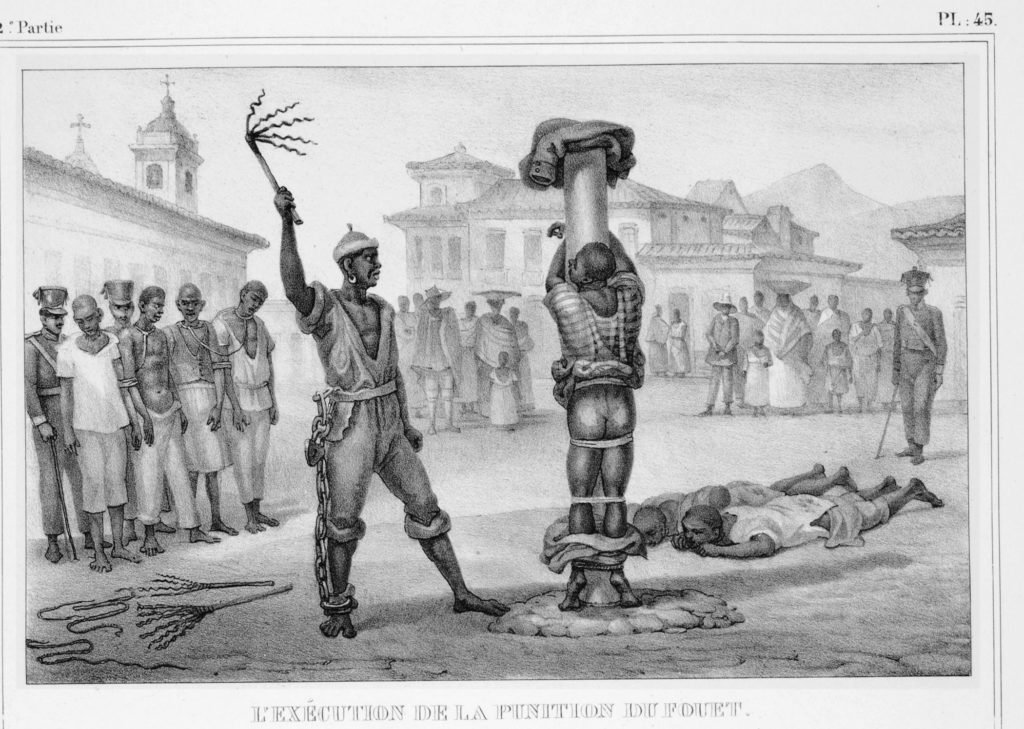

Moradora da região, a filóloga Yvonne Bezerra de Mello, 67, do Projeto Uerê, encontrou o garoto desorientado e chamou os bombeiros. (…)”Me pareceu que alguém quis fazer Justiça com as próprias mãos, já que aqui tem acontecido muito assalto, principalmente com gangues de garotos e ciclistas. Mas admira ver uma cena deplorável dessa em 2014. Uma barbárie… se é marginal, prende”, disse a filóloga à Folha. (…) “Na hora, eu vi um quadro de Debret, aqueles negros no pau de arara, amarrados no tronco para serem castigados a pauladas”, lembrou.

Folha de S. Paulo — 04.12.2014

O caso ganhou notoriedade, rendendo discussões acirradas nas redes sociais e na imprensa. Ficou famoso o discurso da colunista Rachel Sheherazade, veiculado pelo SBT no dia 4 de fevereiro e usado como exemplo tanto por seus apoiadores como por seus opositores:

O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, ao invés de prestar queixa contra seus agressores, preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. No país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a Justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que, ainda por cima, foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E, aos defensores dos Direitos Humanos, que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido.

— Rachel Sheherazade

Três meses depois, no dia 3 de maio, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi espancada e assassinada no bairro de Morrinhos IV, no Guarujá, onde vivia. Os agressores são moradores do mesmo bairro, que disseram ter confundido Fabiane com o retrato falado de uma suposta bruxa, uma mulher que estaria sequestrando crianças para utilizá-las em rituais satânicos. A imagem e a denúncia foram divulgadas dias antes pelo portal Guarujá Alerta, uma página independente de notícias sobre segurança, mas a polícia informou pouco tempo depois que o retrato falado não tinha qualquer relação com Fabiane — tratava-se de um crime ocorrido no Rio de Janeiro anos antes, nada relacionado a rituais de magia negra — e que não havia nenhum registro de desaparecimento de crianças em Morrinhos IV.

Quando o linchamento de Fabiane Maria de Jesus, “morta por engano”, entrou para o noticiário nacional, grande parte dos veículos de imprensa passou a noticiar a “onda de linchamentos” que assolava o país — falou-se inclusive em um “efeito Sheherazade”. Foram divulgados dados que enumeravam os casos ocorridos entre o jovem do Flamengo e o assassinato de Fabiane — uma delas apontava que 38 pessoas haviam sido vítimas de linchamentos no país no período, 20 delas com desfecho fatal. Uma reportagem do jornal Estado de Minas, publicada três dias depois da morte de Fabiane, sugeria uma ponte entre os dois casos, marcando como início da onda o linchamento do Flamengo: “especialistas sugerem que a repercussão do vídeo de um adolescente do Rio de Janeiro, agredido a pauladas e amarrado nu a um poste no fim de janeiro, tenha desencadeado uma onda de crimes.”

O fenômeno descrito pela reportagem é conhecido como copycat: um indi- víduo que já tinha propensão a cometer aquele ato termina por reproduzir um modus operandi observado 14. Como não há dados oficiais sobre linchamentos, não é possível confirmar a suposição de que o caso do Flamengo desencadeou a tal onda, como afirmam as análises. O que se pode dizer com certeza é que a ampla divulgação de um crime pela mídia acarreta um aumento considerável na divulgação de outros casos. Ainda assim, é bastante plausível que tenha ocorrido um aumento no número de linchamentos naquele período: na medida em que aumentam o interesse geral e a reação positiva de parte da sociedade e da mídia a práticas como essas, não parece tão ilusório pensar que o linchamento acabe se legitimando enquanto método de controle social, ainda que extraordinariamente.

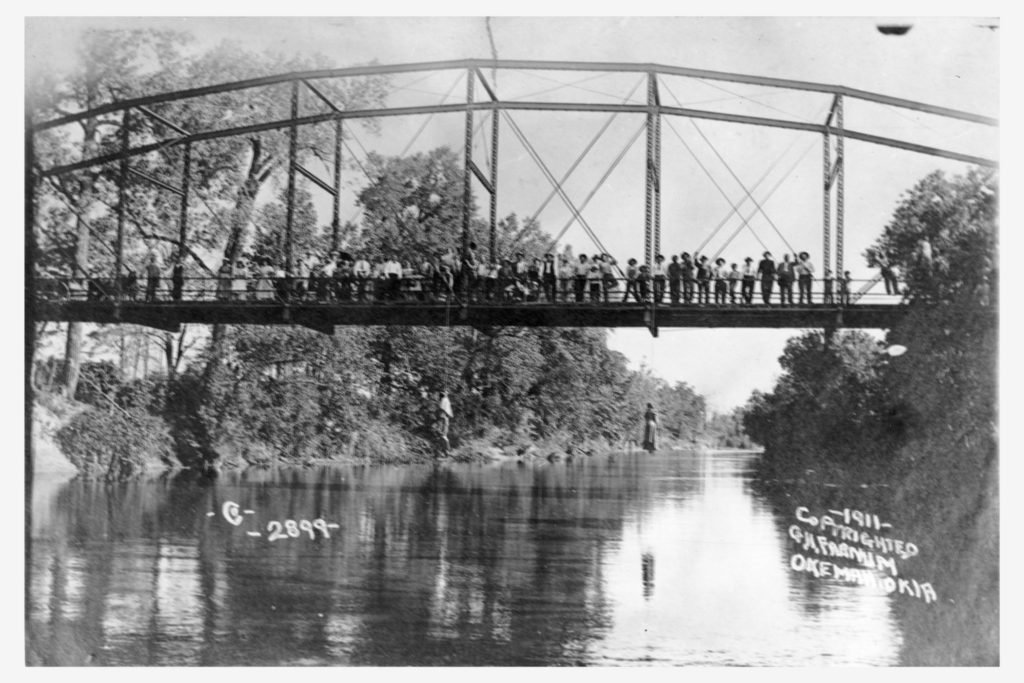

Uma etimologia do linchamento

Hoje é quase consenso que a palavra “linchamento” deriva de Lynch Law (Lei de Lynch), um termo utilizado no período da Revolução Americana, em finais do século 18, para identificar a prática da punição sem chance de julgamento. O nome pode se referir tanto a William Lynch quanto a Charles Lynch, ambos fazendeiros do estado da Virginia nos anos 1780. O primeiro dos dois a utilizar o termo, reconhecidamente, foi Charles, que instalou uma corte no seu condado para julgar, de forma extralegal, colonos que defendessem a monarquia britânica. Charles menciona a Lynch Law em uma carta datada de 11 de maio de 1782. 15

O termo lynching só tornou-se popular a partir da Guerra de Secessão, quando passou a ser associado diretamente à execução pública, em geral por enforcamento, com participação popular. Os linchamentos tinham como vítimas, em sua grande maioria, os negros do sul dos Estados Unidos; foram muito comuns após o fim da escravatura, mas os registros existentes chegam até os conflitos raciais do final dos anos 1960. Entre 1882 e 1968, foram registrados 4.742 casos nos Estados Unidos; no mesmo período, foram apresentados aproximadamente 200 projetos de lei antilinchamento, mas nenhuma passou pelo Congresso. Em 2005, o Senado norte-americano aprovou um pedido de desculpas oficial pela sua recusa histórica em condenar a prática.

No Brasil, os jornais começaram a usar o termo já no final do século 19, primeiro em referência aos casos ocorridos nos Estados Unidos, e depois aplicando-o também aos casos semelhantes ocorridos por aqui. O primeiro linchamento de que se tem notícia no Brasil data de 1585, em Salvador, quando a população enfurecida executou o índio Antônio Tamandaré, um fugitivo de uma redução jesuítica que, segundo consta, estaria tomado por ideias messiânicas. 16

É claro que há diferenças cruciais entre o contexto norte-americano e o brasileiro, o que fragiliza a comparação: enquanto nos Estados Unidos dos séculos 18 e 19 os linchamentos eram predominantemente rurais e de corte racial, no Brasil, como já dissemos, o fenômeno contemporâneo está diretamente ligado à intensa urbanização por que o país passou nas últimas décadas (ainda que existam registros também em áreas rurais), e em geral tem motivação moral. Apesar disso, é possível buscar uma razão mais profunda para aproximar os dois contextos: para o pesquisador José de Souza Martins, o caráter racial dos linchamentos nos Estados Unidos pós-escravidão representava uma crise mais profunda, que se manifestava como deterioração de uma hierarquia social preexistente 17, que na época colocava os brancos legalmente acima dos negros. Há uma dupla moral envolvida nos linchamentos, diz Martins, uma popular e outra legal. O linchamento representaria, em sua raiz, um julgamento dos códigos legais pela moral popular: “com seu ato, os linchadores indicam que há violações insuportáveis de normas e valores” 18.

O linchamento não seria, portanto, uma manifestação da desordem, e sim de um questionamento da desordem, um questionamento da legitimidade do poder e das instituições. A crise brasileira que justifica os linchamentos é também uma crise de representação, e a violência uma forma de reação à sensação de desagregação de uma sociedade gestada pelo medo.

Documentos da barbárie

Os linchamentos foram tão presentes na cultura dos Estados Unidos que se tornaram objetos de curiosidade e colecionismo. Um hábito bastante comum na virada do século 19 para o 20 era o registro fotográfico das execuções e a troca de cartões postais. Uma reportagem da revista Time de abril de 2000 diz que, em 1908, o comércio de cartões postais retratando linchamentos havia se tornado tão grande e repugnante que o serviço de correios dos Estados Unidos decidiu banir o seu envio.

Muitas das fotografias e postais produzidos na época foram reunidos pelo colecionador James Allen no projeto Without Sanctuary, transformado em livro e exposição. As imagens repetem à exaustão cenas de enforcamento, apedrejamento e queima de corpos humanos em ambientes públicos, em geral acompanhados por uma multidão festiva. Ao espalhar a mensagem dos linchamentos pelo território americano, os postais amplificavam o caráter “educativo” e moralizante desses eventos, realizados em sua maioria com o propósito de colocar o negro “no seu devido lugar”, para usar uma expressão corriqueira.

Centenas de Kodaks clicavam no local do linchamento durante toda a manhã. Pessoas vinham de muito longe em automóveis e carruagens para ver o cadáver pendurado na ponta de uma corda… Fotógrafos de cartões postais instalaram na ponte uma máquina de impressão portátil, e colhiam uma safra na venda de cartões com a fotografia do negro linchado… Em várias escolas rurais a rotina do dia foi adiada para que meninos e meninas pudessem ver o homem linchado. 19

— Leon F. Litwack, sobre o linchamento de Thomas Brooks, no condado de Fayette, Tennessee, 1915.

Apesar de não existir no Brasil uma iconografia das execuções públicas tão representativa quanto a dos Estados Unidos, quando analisamos em conjunto as representações feitas no século 19, os relatos de torturas executadas na ditadura militar e as imagens de linchamentos publicadas hoje na internet, é possível visualizar uma espécie de genealogia do imaginário da barbárie, um traço que conecta histórica e visualmente grande parte desses eventos. O pau-de-arara, por exemplo, está presente no imaginário desde as aquarelas feitas por Debret no século 19 até os relatos de presos políticos da década de 1970, como este, recolhido por Maurício Lissovsky:

O pau-de-arara consiste numa barra de ferro suspensa que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o “conjunto” colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 cm do solo. 20

— Recolhido por Mauricio Lissovsky

A imagem do jovem acorrentado a um poste pelo pescoço, em janeiro de 2014, fez a moradora que o encontrou lembrar-se de Debret e das representações do pelourinho. No YouTube, são abundantes as cenas de corpos amarrados e espancados por linchadores. Uma série de fotografias de Luiz Morier, vencedora do Prêmio Esso de Fotojornalismo em 1983, é lembrada por Lissovsky em outro texto:

Naquele dia, o número de prisões foi tão grande que faltaram algemas. Um policial conseguiu uma corda, e os presos foram conduzidos amarrados uns aos outros. Morier deu à foto o título de Todos negros, e não houve quem não relacionasse a ação dos policiais aos capitães do mato, agentes que no tempo da colônia eram encarregados de recapturar os escravos fugidos. Tal semelhança foi, claro, o motivo do prêmio. Uma imagem adormecida, latente, que se materializa, em igual medida, no gesto dos policiais, nas lentes do fotógrafo e na memória dos leitores do jornal. À primeira vista, a indignação do público parece motivada pela brutalidade policial, mas é a naturalidade da ação que verdadeiramente choca. Isto é, o modo como “naturalmente” coloca-se em ato no presente as imagens que a história nos acostumou a ver como passadas. Que os presos sejam tratados com desrespeito é menos motivo de revolta, creio eu, que a ação dos policiais ao reencarnar em corpos vivos a imagem morta. 21

— Mauricio Lissovsky

Fabiane Maria de Jesus foi acusada de sequestrar crianças para rituais de magia negra. Seu crime, ao que parece, foi oferecer uma fruta a um menino desconhecido (não lembra a bruxa que envenena Branca de Neve?). Sua pena: a morte pelo suplício do corpo. A história nos transporta imediatamente aos autos-de-fé realizados pela Inquisição católica e à perseguição a bruxas e protestantes na Idade Média. A queima dos corpos (vivos ou mortos) acontece também em alguns linchamentos recentes, como no caso de Matupá, no Mato Grosso (o registro de linchamento em vídeo mais antigo de que se tem notícia). No dia 23 de novembro de 1990, uma multidão linchou e queimou vivos os corpos de três assaltantes que haviam tomado moradores da cidade como reféns. Mais recentemente, em 31 de janeiro de 2015, um homem de 52 anos foi linchado e morto no bairro de Bom Jesus, em Porto Alegre, após ser acusado de tentar estuprar a enteada. Moradores da região o atacaram com pedras e tijolos; quando já estava desacordado, atearam fogo ao corpo.

Uma proposição

Daremos um salto no percurso histórico para propor uma associação simbólica que passará a ser a chave deste trabalho: na nossa percepção, é possível traçar um paralelo entre os vídeos de linchamentos publicados hoje no YouTube e os postais que circularam nos Estados Unidos de um século atrás. São evidentes as diferenças de contexto, mas a comparação, mesmo que arbitrária, parece-nos fazer sentido por três características que são comuns às duas narrativas:

- compreendem uma forma popular e contemporânea de transmissão de informação (correio X internet);

- utilizam uma linguagem visual realista apoiada no testemunho documental (fotografia X vídeo de celular);

- estão permeados por um caráter moralizante, como se, por meio da transmissão, buscassem legitimar as ações representadas.

Susan Sontag, em um artigo publicado no New York Times em 2004, já anunciava um possível paralelo comparando os postais de linchamentos às imagens produzidas e disseminadas pelos soldados em Abu Ghraib:

As imagens de linchamentos funcionavam, na natureza da fotografia, como troféus — tiradas por um fotógrafo com o objetivo de serem colecionadas, guardadas em álbuns, exibidas. As fotografias feitas pelos soldados americanos em Abu Ghraib, entretanto, refletem uma mudança no uso destas imagens — de objetos de coleção, passam a mensagens que visam à disseminação e à circulação. A câmera digital é um objeto comum entre soldados. Enquanto antes a fotografia de guerra era o terreno próprio dos fotojornalistas, agora soldados são todos fotógrafos — registram a sua guerra, a sua diversão, aquilo que acham pitoresco, as suas atrocidades — e trocam imagens entre eles próprios, compartilham-nas com o mundo por e-mail. 22

Susan Sontag

As próximas notas procuram dar conta dessa dimensão.

O espetáculo da violência

Um linchamento, hoje, se caracteriza pela reunião espontânea de um grupo de pessoas a fim de punir fisicamente um suposto criminoso, acusado pela própria população. Além disso, costuma acontecer em espaços públicos, geralmente na rua, atraindo a curiosidade dos vizinhos; possui, assim, uma dimensão de espetáculo, no sentido da representação de uma cena.

Danielle Rodrigues, socióloga do Rio de Janeiro, analisou 42 vídeos de linchamentos coletados no YouTube. A partir da observação desses registros, Danielle interpreta os linchamentos como “teatro”, uma representação dotada de visualidade e dramaturgia próprias. No centro do enredo está a acusação, que é em geral sumária, sem chance de argumentação: na maioria das vezes, basta um grito de “Pega ladrão!” para que a indignação se alastre pela comunidade e o linchamento comece. Na pesquisa, Danielle desenha uma estrutura composta por 18 cenas e 6 personagens presentes na maioria dos vídeos. As cenas progridem da aglomeração de pessoas em torno do acusado até a dispersão final. A tipologia dos personagens inclui o linchado, o linchador, o instigador, o espectador, o policial e, por fim, o câmera, cada qual representando papéis definidos no roteiro do espetáculo.

O linchamento geralmente tem um formato circular. O núcleo da cena é o linchado e cada um dos personagens se posiciona como em camadas concêntricas. Em volta dele, o primeiro círculo é composto pelos linchadores, os mais próximos, justamente por acessarem fisicamente o acusado. No segundo círculo estão os instigadores, imediatamente localizados atrás dos linchadores, permitindo processar um movimento de intercâmbio, já que em algumas situações eles se revezam (linchadores se tornam instigadores e vice-versa). O câmera geralmente circula entre a primeira e segunda camadas. Os espectadores estão na parcela mais externa da multidão, em uma última “camada”, a mais afastada do agredido. 23

— Danielle Rodrigues

Além disso, a observação dos vídeos torna mais clara a ideia já discutida de que a legitimação da violência se dá pela estigmatização do acusado — vagabundo, bandido, vacilão, piranha, filho da puta são expressões recorrentes. A um indivíduo considerado não-humano pode-se negar qualquer direito, e novamente a barbárie surge como doença: os linchadores sentem-se na obrigação moral de curar a comunidade daquele mal.

Ver ou não ver as imagens?

A palavra “espetáculo” vem do latim, e deriva de spectáre: olhar, observar atentamente, contemplar. Podemos distinguir duas camadas de espetáculo nos linchamentos gravados e disseminados na rede. A primeira é física, presencial: acontece na rua e tem a finalidade específica de punir um criminoso; contemplam-na moradores e transeuntes, perpetradores, cúmplices e testemunhas. A segunda, o espetáculo da imagem registrada e disseminada, é virtual: distante, com fins educativos e moralizantes, público vasto e indeterminado.

Os vídeos gravados por celulares e câmeras amadoras são, muitas vezes, publicados pelos próprios autores; noutras, são replicados em perfis de apoiadores ou críticos, ou por canais online, as fanpages (“Faca na Caveira Oficial” e “Apoio Policial”, por exemplo), que os empacotam em imitações toscas de programas jornalísticos. Na maioria absoluta dos casos, os vídeos são publicados com comentários em apoio aos linchadores.

Em julho de 2015, uma pesquisa pelos termos “linchamento” e “linchado” no YouTube rendia aproximadamente 31.300 resultados, o que nos faz ressoar perguntas deixadas por uma série de pensadores desde que Roger Fenton inaugurou a fotografia de guerra na Crimeia, em 1854. Como reagir diante do fluxo incessante (e crescente) de imagens da violência? Por outro lado, qual o instinto mórbido que cria tamanho interesse pela representação da atrocidade?

Anthony W. Lee, historiador e editor do livro Lynching Photographs, aborda a segunda pergunta na introdução que faz ao livro. Lee conta a história de uma modesta exposição de fotografias e cartões postais sobre linchamentos realizada em uma galeria de arte de Nova York (a mesma Without Sanctuary citada anteriormente). Em pouco tempo, diz, a mostra passou a receber filas que dobravam a esquina; Stevie Wonder e Oprah Winfrey fizeram visitas privadas, jornais e TVs a noticiaram, e meses depois a exposição reabriu em um espaço maior, recebendo filas ainda mais longas. Lee conclui que, em um sentido desconfortável, as multidões que se reuniram na galeria replicavam as multidões que assistiram aos eventos originais, trazidos à cena por causa do espetáculo do corpo linchado. 24

Sobre a exposição, Susan Sontag comentou:

Argumentou-se também que nos submetermos a uma provação nos ajudaria a compreender tais atrocidades não como um ato de “bárbaros”, mas como o reflexo de um sistema de crença, o racismo, que, ao classificar um povo como menos humano do que outro, legitima a tortura e o assassinato. Mas talvez eles fossem bárbaros. Talvez seja essa a aparência da maioria dos bárbaros. (Eles são semelhantes a qualquer pessoa.) 25

— Susan Sontag

Será que essa mesma lógica pode ser aplicada às imagens de violência disseminadas hoje na internet? Seremos nós, espectadores, também cúmplices dos eventos registrados? Frank Möller, pesquisador da Universidade de Tampere, na Finlândia, coloca em questão a posição do espectador diante de imagens de atrocidades. Os objetos que Möller analisa são as imagens dos atentados de 11 de setembro de 2001, as fotografias de Abu Ghraib e os vídeos de execuções produzidos por terroristas, como aqueles divulgados recentemente pelo ISIS. São todos crimes cometidos em um contexto de distribuição massiva, o que nos faz associar a análise aos vídeos de linchamentos publicados no YouTube. Möller expõe um dilema:

O ato de ver constitui um espaço público, e como parte deste o indivíduo é capaz de exercer algum poder político. A partir deste ponto de vista, parece ser obrigatório aos indivíduos olhar para tais imagens, incluindo as que retratam o sofrimento de pessoas, já que, do contrário, eles se posicionariam fora da esfera política, privados da possibilidade de agir. O outro lado da moeda é que, para isso, independentemente dos sentimentos das vítimas, o sofrimento humano tem de ser capturado visualmente, porque, caso contrário, seria efetivamente despolitizado. A construção do espaço político pelo espectador implica tanto a compulsão de olhar quanto a de mostrar, e ambas são suscetíveis de se chocar regularmente com os sentimentos e interesses das vítimas. 26

— Frank Möller

As imagens de linchamentos publicadas no YouTube não carregam a mesma premeditação presente nas execuções do ISIS, por exemplo: enquanto os fundamentalistas islâmicos se apropriam da linguagem audiovisual com o fim determinado de chocar o espectador, os vídeos de linchamentos são produzidos no calor do momento, por cidadãos comuns sem demandas políticas elaboradas 27. Na ânsia por reconhecimento e popularidade, típica das redes sociais, os vídeos atrozes são publicados (e eis o seu lado mais trágico) com a mesma naturalidade com que se compartilha a imagem de um gato tecladista. É como se autores e defensores do linchamento convidassem os espectadores à cumplicidade.

No fim, tanto Möller quanto Sontag concluem que não há saída na evitação do contato com a atrocidade. Deixemos que as imagens atrozes nos persigam, diz Sontag. Se somos cúmplices ou não, tais imagens devem ser vistas. Mas o olhar crítico sobre a enxurrada de imagens da barbárie exige do observador, em primeiro lugar, a oposição ao olhar complacente, e isso implica borrar as fronteiras entre “eu” e “outro”, reconhecer o bárbaro que há em cada um: não mais o outro não civilizado, desumanizado, mas o espelho da barbárie que constitui uma sociedade doente, para retomar Platão.

Sontag:

Mostrar um inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. 28

— Susan Sontag

Estética, anestesia, pós-fotografia

As palavras estética e anestesia compartilham a mesma raiz: aisthésis, percepção, sensibilidade. Já é bastante divulgada a ideia de que a superexposição às imagens da violência teria um efeito anestésico sobre o observador, que ficaria cada vez menos “impressionável” e menos reativo à violência. À ideia de anestesia podemos associar também a da amnésia, já que, no mundo das imagens atrozes, a insensibilidade relativa aos registros compartilhados na rede está ligada à impossibilidade de elaborar construções racionais em reação à barbárie. Quem não lembra, não reage. Além disso, já é senso comum dizer que vivemos sob uma “enxurrada”, ou uma “avalanche” de informações, e o uso de palavras que sugerem a ideia de fluxo intenso obviamente não é gratuito. Jacques Le Goff diz: o documento é um monumento, o produto de uma montagem, voluntária ou não, da sociedade que o produziu e das sucessivas épocas às quais sobreviveu 29.

Os documentos da cultura (e da barbárie), no entanto, deixaram de pertencer aos grandes e concretos arquivos do passado para compor uma gigantesca massa de dados, um universo em constante fluxo e reconfiguração, como sugere a curadora Yayza Hernández 30. Essa “torrente” afeta a forma como a memória é criada, processada, fixada.

O tema da memória na contemporaneidade digital é recorrente (e bastante associado ao tema da violência), reflexo do boom da memória do século 20 que agora se vê desmaterializada. Na era da memória como informação, a memória rerum experimental dá lugar a uma sobrecarga de memória verborum textual, agora escrita em código, diz Hernández 31. Aristóteles chamou de “estado de fluxo” aquele no qual a memória é incapaz de se imprimir, e Márcio Seligmann-Silva cita-o para sustentar que, paradoxalmente, sofremos concomitantemente de hipermnésia e de amnésia 32. A memória demais leva também a um ‘apagamento’ da informação por impossibilidade de metabolização da mesma. Por fim, o teórico da imagem Hubertus von Amelunxen faz a pergunta que consideramos essencial para a reflexão proposta aqui:

Como a cultura ocidental, cuja tradição pictórica é baseada essencialmente em uma visão de mundo análoga / analógica, vai ser capaz de se referir, no futuro, a uma presença sumariamente numérica, estabelecida em imagens e escrita, sons e formas?

— Hubertus von Amelunxen

Quais os gestos criativos capazes de transformar em estético o anestésico? Como fixar a memória e assim reagir à barbárie? Se a arte luta contra o caos para torná-lo sensível, como disseram Deleuze e Guattari 33, como então tornar sensível aquilo que parece nos encaminhar à insensibilidade?

O fotógrafo e pesquisador catalão Joan Fontcuberta propõe que, em um mundo saturado de imagens, sejam elas capturadas por câmeras fotográficas ou por aparelhos celulares e câmeras de vigilância, não vivemos mais no tempo da fotografia, mas na pós-fotografia, na qual todos produzem imagens espontaneamente como uma forma natural de se relacionar com os outros 34. A pós-fotografia seria, assim, uma nova linguagem universal que habita especialmente o ambiente virtual, da conectividade, onde todos são fotógrafos (talvez realizando a “sociedade do espetáculo” de Guy Debord 35, que anteviu um mundo em que as relações sociais entre pessoas seriam mediada por imagens, mas esse é assunto para outro ensaio).

Ainda assim, no mundo pós-fotográfico, é natural que consumamos as imagens digitais como se fossem analógicas, interpretando-as como um quadro, um fluxo suave e contínuo que oculta os blocos de dados que compõem suas entranhas (estamos longe ainda de tornarmo-nos operadores da Matrix, que leem o mundo a partir da chuva digital de letras verdes). Entretanto, uma falha na transmissão desses blocos pode causar a interrupção daquela continuidade, fazendo com que a simulação analógica não permaneça mais secreta. Aquilo que, de outra forma, seria recebido passivamente — um vídeo, fotografia ou gravação musical — agora tosse uma inesperada bolha de distorção digital. Seja ela intencional ou acidental, a falha (ou glitch) tem a capacidade de desnudar as estruturas (eletrônicas, econômicas, políticas) que organizam e se impõem ao mundo. E é natural que, na medida em que somos apresentados a uma infinita e amorfa coleção de pacotes de dados, a poética, a estética e a ética voltem-se também para a discussão e a problematização dessas estruturas. Na falha reside uma potência poética (e política) de atuação.

Geoffrey Batchen afirma que toda a fotografia hoje gira em torno da reprodução e do consumo, do fluxo, das trocas, da manutenção e da perturbação de dados. Em seguida, conclui:

Se um trabalho de arte deseja ser relevante para a vida social contemporânea, é dentro e através dessa corrente de dados que ele deve, doravante, ser empreendido. Pois é aqui, no cerne dessa [virtual] existência, que as ações políticas e culturais de todas as formas devem agora se localizar. BATCHEN, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge: MIT Press, 2002.

— Geoffrey Batchen

Na mesma linha de raciocínio, Yayza Hernández contrapõe o arquivo material do passado com esse, virtualizado, e insere ainda o tema da violência:

É possível que os artistas interessados em lidar com os arquivos contemporâneos tenham de deixar para trás a imagem do arquivo como sólido repositório de nossos vestígios materiais e começar a encarar essa abstração, que — como a história monumental — também se constrói sobre o esquecimento da violência. 36

— Yayza Hernández

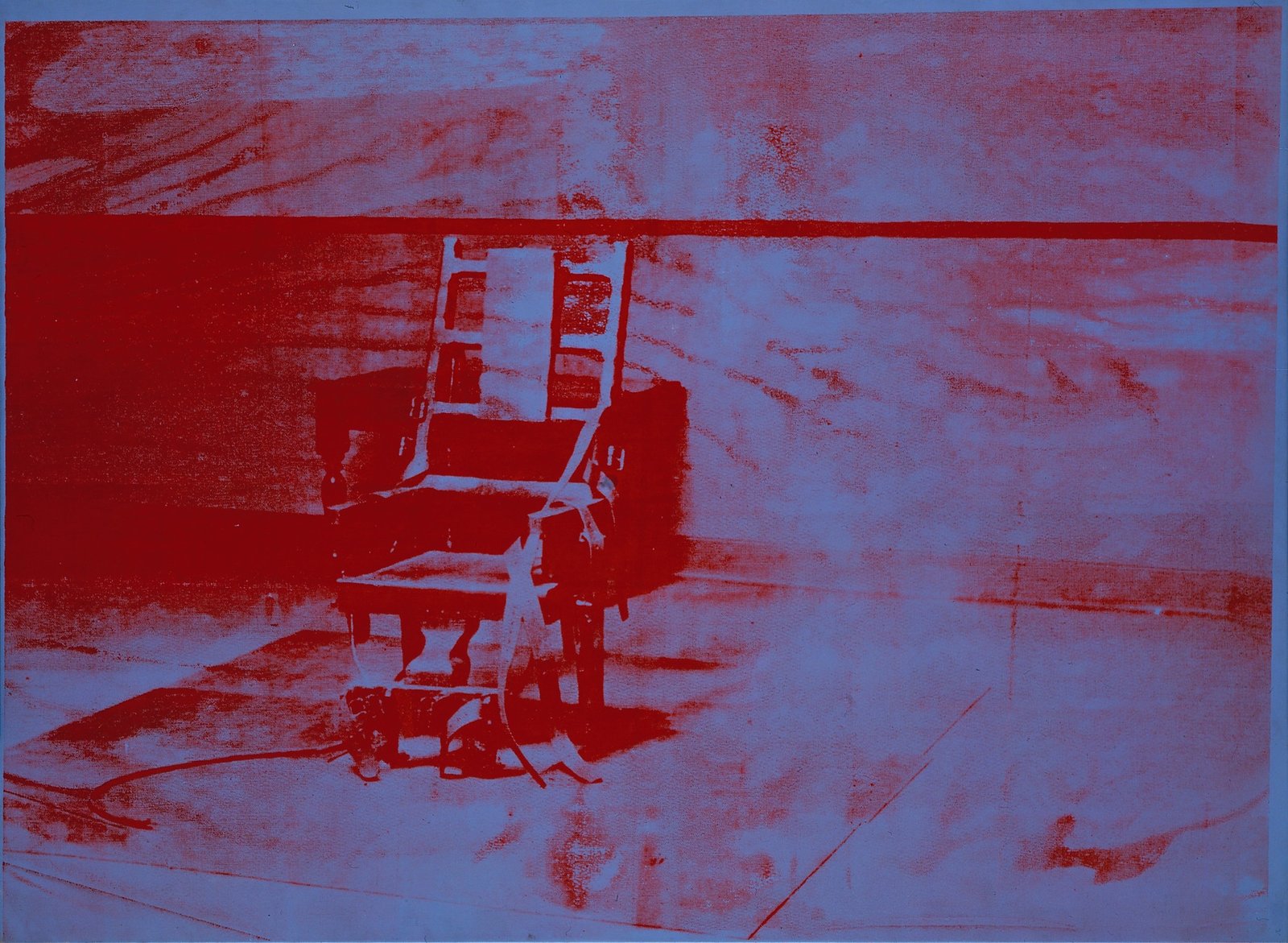

O gesto

Em 1962, Andy Warhol deu início a uma série de silkscreens em que se apropriava de fotografias de suicídios, tragédias aéreas e outras imagens da violência publicadas originalmente nas páginas dos jornais. Uma das séries mais conhecidas desse projeto, Electric Chair, traz a imagem de uma cadeira elétrica repetida múltiplas vezes. A série foi apresentada ao público pela primeira vez em 1963, o mesmo ano em que a penitenciária de Sing Sing, em Nova York, realizou as últimas duas execuções utilizando esse método. Warhol comentou em uma entrevista que, “quando você vê uma imagem horrível uma e outra vez, ela não tem qualquer efeito”, ecoando a sensação que temos hoje diante do fluxo de imagens atrozes ao qual estamos expostos. A serialização que Warhol imprime à violência cotidiana dos anos 1960 nos desperta para o que há por detrás daquelas imagens (Siegfried Kracauer afirmou certa vez que as fotografias nos protegem da realidade). Electric Chair, com sua cadeira impressa em múltiplas cores em cada uma das folhas da série, torna-se, assim, uma tentativa de exorcizar a imagem por meio da repetição.

O que Warhol faz ao estetizar a cadeira elétrica é promover um corte simbólico no fluxo dessas imagens. Recontextualizada, modificada e ressignificada, a imagem supostamente objetiva sai da página do jornal para assumir novas dimensões e interpretações, que se opõem ao caráter testemunhal da fotografia jornalística.

Podemos associar o gesto do artista (o corte) ao gesto arquetípico do fotógrafo: um rasgo no tempo e no espaço. Ernst Simmel, neurologista e psicanalista alemão contemporâneo de Sigmund Freud, descreveu o trauma de guerra como uma luz do flash do terror que estampa uma impressão fotograficamente exata. E a bidimensionalidade das fotos como trauma pode adquirir volume e vida, conforme a sua recepção e reinserção em um novo contexto, diz Seligmann-Silva comentando Walter Benjamin: “falando do cinema (que com a montagem incorpora também o choque como princípio estético), ele [Benjamin] indicou uma capacidade terapêutica via esta performance que abala. Estes dispositivos nos treinam para a vida pontuada por choques e rupturas.” 37

Em 1888, diz Joan Fontcuberta, “George Eastman cunhou o slogan popular que levou a Kodak para o topo da indústria fotográfica (‘Você aperta o botão, nós fazemos o resto!’); hoje nos damos conta de que o importante não é quem aperta o botão e sim quem faz todo o resto: quem põe o conceito e gere a vida da imagem” 38. Ou seja, mais do que a imagem em si, o que se preserva no corte artístico e o que se impõe sobre a efemeridade da vida contemporânea é o gesto. Imagem-gesto-reação. Jean-François Mattéi, no final do livro A barbárie interior, conclui:

o instante efêmero, voltado para si mesmo como o instante de Fausto, também sabe virar-se para formar um fragmento de eternidade. (…) E, no coração do imediato, tudo se volta instantaneamente em direção ao sentido. A barbárie não está nem atrás de nós nem à nossa frente: está inteirinha onde nos encontramos. A cada instante, esse era o ensinamento do mito da caverna, o prisioneiro pode libertar-se de suas amarras e erguer-se, de uma só vez, em direção à luz. 39

— Jean-François Mattéi

E se apropria de Albert Camus, que, em 1939, no texto que inaugura a revista de cultura mediterrânea Rivages, escreveu que, “se é verdade que a verdadeira cultura não se separa de uma certa barbárie, nada do que é bárbaro pode nos ser estranho. Tudo se resume a nos entendermos a respeito da palavra bárbaro.” 40

Tudo se resume a olhar de frente — como disse Drummond, penetrar surdamente no reino das palavras (e das imagens, por que não?). De-cifrar os códigos.

É nessa chave que se inscreve Postais para Charles Lynch.

- Texto ficcional[↩]

- PLATÃO, A república. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Círculo do Livro, 1997.[↩]

- MATTÉI, Jean-François, A barbárie interior: ensaio sobre o i-mundo moderno. Trad. Isabel Maria Loureiro. 1a. Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2002.[↩]

- MATTÉI, Jean-François. A barbárie interior: ensaio sobre o i-mundo moderno. Trad. Isabel Maria Loureiro. 1a. Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2002.[↩]

- FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.[↩]

- FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.[↩]

- RODRIGUES, Danielle. O círculo da punição: O linchamento como cena de acusação e denúncia criminal. In DILEMAS – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, no. 4, OUT/NOV/DEZ 2013. Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ.[↩]

- Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, etc., eds. Denis Diderot and Jean le Rond d’Alembert. University of Chicago: ARTFL Encyclopédie Project (Spring 2013 Edition), Robert Morrissey (ed.).[↩]

- FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.[↩]

- WEIL, Simone. A Ilíada ou o poema da força (1940), in A condição operária e outros estudos sobre a opressão, org. Ecléa Bosi, tradução de Therezinha G. G. Langlada, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.[↩]

- NATAL, Ariadne Lima. 30 anos de linchamentos na região metropolitana de São Paulo – 1980-2009. 2013. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.8.2013.tde-18042013-121535.[↩]

- KOWARICK, Lúcio. Viver em Risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano. In Novos Estudos, no. 63. São Paulo: CEBRAP, 2002.[↩]

- NATAL, Ariadne Lima. 30 anos de linchamentos na região metropolitana de São Paulo – 1980-2009. 2013. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.8.2013.tde-18042013-121535.[↩]

- LEWKOWICZ, Hoanna Isabely Gomes. A onda de linchamentos no Brasil, o fenômeno copycat e o esvaziamento das normas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3961, 6 maio 2014.[↩]

- WALDREP, Christopher; WALDREP, Pasker Chair of American History Christopher. Lynching in America: A History in Documents. New York: NYU Press, 2006.[↩]

- MARTINS, José de Souza. Linchamentos: a justiça popular no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.[↩]

- MARTINS, José de Souza. Linchamentos: a justiça popular no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.[↩]

- MARTINS, José de Souza. Linchamentos: a justiça popular no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.[↩]

- In ALLEN, James; PUBLISHERS, Twin Palms; ALS, Hilton; et al. Without Sanctuary: Lynching Photography in America. Santa Fe: Twin Palms, 2000.[↩]

- LISSOVSKY, Mauricio. Desmonumentalizar a ditadura [parte 2]. Icônica, ISSN 2359-5477, São Paulo, 30 marco 2015.[↩]

- LISSOVSKY, Mauricio. Para onde foi a senzala? Revista ZUM, ISSN 1518-4862, São Paulo, n. 7, 11 fevereiro 2015.[↩]

- SONTAG, Susan. Regarding the torture of others. The New York Times Magazine, Nova York, 30 maio 2004.[↩]

- RODRIGUES, Danielle. O círculo da punição: O linchamento como cena de acusação e denúncia criminal. In DILEMAS – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, no. 4, OUT/NOV/DEZ 2013. Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ.[↩]

- APEL, Dora; SMITH, Shawn Michelle. Lynching Photographs. Berkeley: Univ of California Press, 2007.[↩]

- SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.[↩]

- MÖLLER, Frank. Viewers as accomplices: associates in crime and guilt. Artigo apresentado no simpósio Arts, Violence and Imagination. The Finnish Institute, Londres, 2009.[↩]

- Apesar de haver casos em que estes cidadãos emulam a narrativa dos programas policiais de rádio e TV[↩]

- SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.[↩]

- LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.[↩]

- HERNÁNDEZ, Yayza. Arquivando para o esquecimento. In Caderno SESC_Videobrasil 10: usos da memória. Edições SESC São Paulo, 2014.[↩]

- HERNÁNDEZ, Yayza. Arquivando para o esquecimento. In Caderno SESC_Videobrasil 10: usos da memória. Edições SESC São Paulo, 2014.[↩]

- SELIGMANN-SILVA, Márcio. Estética e política, memória e esquecimento: novos desafios na era do Mal de Arquivo. Remate de Males, v. 29, n. 2, p. 271-281, 1 fev. 2010.[↩]

- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1991.[↩]

- FONTCUBERTA, Joan. A câmera de Pandora: a fotografia depois da fotografia. São Paulo: GG Brasil, 2012.[↩]

- DEBORD, Guy. A Sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.[↩]

- HERNÁNDEZ, Yayza. Arquivando para o esquecimento. In Caderno SESC_Videobrasil 10: usos da memória. Edições SESC São Paulo, 2014.[↩]

- SELIGMANN-SILVA, Márcio. Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de espectros na fotografia de desaparecidos das ditaduras na América Latina. In Temas em Psicologia, Vol. 17. São Paulo: Sociedade Brasileira de Psicologia, 2009.[↩]

- FONTCUBERTA, Joan. Por um manifesto pós-fotográfico. In Revista Studium. No. 36. Campinas: Instituto de Artes da Unicamp, 2014.[↩]

- MATTÉI, Jean-François, A barbárie interior: ensaio sobre o i-mundo moderno. Trad. Isabel Maria Loureiro. 1a. Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2002.[↩]

- MATTÉI, Jean-François, A barbárie interior: ensaio sobre o i-mundo moderno. Trad. Isabel Maria Loureiro. 1a. Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2002.[↩]